Stammzell-Gentherapie: Chancen und Risiken

In der weltweit ersten klinischen Gentherapiestudie zur Behandlung des Wiskott-Aldrich Syndroms konnten Ärzte und Wissenschaftler aus München und Heidelberg nun eine langanhaltende Wirksamkeit der Stammzell-Gentherapie nachweisen. Andererseits traten mehrere Jahre nach der gentherapeutischen Behandlung gehäuft akute Leukämien auf.

Das Wiskott-Aldrich-Syndrom, erstmals im Jahr 1937 von Alfred Wiskott im Dr. von Haunerschen Kinderspital beschrieben, zeichnet sich durch eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen, Blutungen und Krebserkrankungen aus. Die einzige Heilungschance besteht bisher in einer Transplantation von Blutstammzellen von einem Familien- oder Fremdspender. Doch dies ist mit einem hohen Risiko verknüpft, insbesondere wenn kein gut passender Spender zur Verfügung steht.

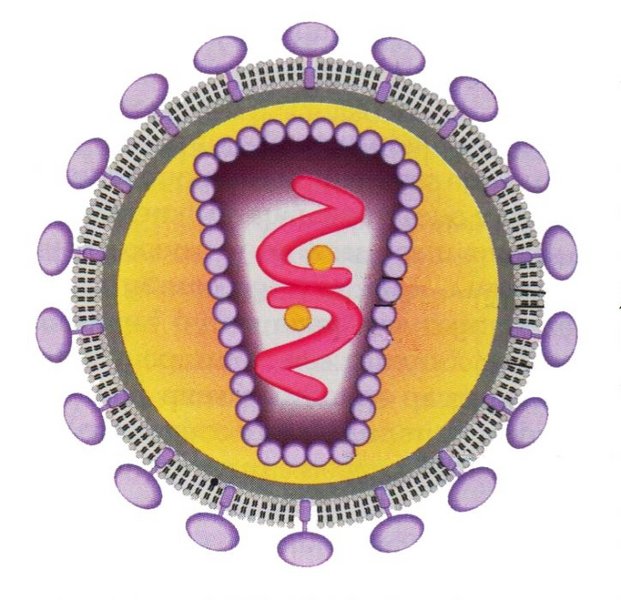

In den Jahren 2006 bis 2009 wurden zehn Kinder, bei denen eine herkömmliche Behandlung nicht möglich war, in eine experimentelle Therapiestudie aufgenommen, um die therapeutische Wirksamkeit einer Stammzell-Gentherapie zu prüfen. Bei diesem Verfahren werden den Kindern eigene Blut-Stammzellen entnommen und mit Hilfe von retroviralen Genfähren so verändert, dass der Gendefekt behoben wird. Diese genetisch korrigierten eigenen Stammzellen werden den Patienten wieder zurück übertragen.

„Die betroffenen Kinder kamen aus der ganzen Welt zu uns, da sie in ihren Heimatländern USA, Australien und diversen europäischen Ländern keine Hilfe fanden”, sagt Dr. Christian Braun, Erstautor der aktuellen Publikation, die im Fachjournal Science Translational Medicine publiziert wurde

„Die klinischen Erfolge haben Kinder, Eltern und uns Ärzte sehr überrascht – die Krankheitssymptome verschwanden und wir konnten im Labor nachweisen, dass die Blutzellen nun genetisch korrigiert waren und einwandfrei funktionierten”, so Braun.

Leider zeigte sich nach einigen Jahren, dass die Wirksamkeit dieses Verfahrens nicht ohne Nebenwirkungen blieb. Sieben von zehn Patienten haben eine akute lymphatische oder akute myeloische Leukämie entwickelt. Umfassende genetische Untersuchungen zeigten, dass bei der Integration der Genfähren ins Erbgut der Stammzellen Krebsgene (Onkogene) aktiviert wurden.

„Wir gehen davon aus, dass die in dieser Studie verwendeten klassischen retroviralen Genfähren zum Entstehen der Leukämien beigetragen haben. Allerdings sind noch nicht alle Fragen geklärt. Weiterführende Studien müssen zeigen, welche Rolle die durch den Gentransfer bedingten genetischen Veränderungen und die zugrundeliegende Erbkrankheit bei der Leukämieentstehung spielen. Ganz sicher ist es so, dass wir an diesen Krankheitsfällen viel darüber lernen, wie Leukämie entsteht”, betonen die Heidelberger Forscher um Dr. Anna Paruzynski, Dr. Manfred Schmidt und Professor Christof von Kalle, die sich im Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg und im Deutschen Krebsforschungszentrum intensiv mit den molekularen Analysen nach der Gentherapie befasst haben.

Die Entwicklung neuer Gentherapieverfahren ist ein langer Weg. Die ersten zehn Patienten in dieser Studie haben dazu beigetragen, dass wichtige Erkenntnisse über Wirksamkeit und Grenzen der Gentherapie deutlich wurden. „Wir müssen nun versuchen, das Verfahren weiter zu entwickeln, um eine gute Wirkung zu erreichen, die mit einem deutlich geringeren Risiko für die Patienten verbunden ist”, kommentiert Christoph Klein, Direktor der Klinik für Kinderheilkunde im Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU München und Principal Investigator der klinischen Studie.

Alle betroffenen Kinder werden weiterhin unter der Ägide des Ärzteteams aus München behandelt. Die internationale Care-for-Rare Foundation für Kinder mit seltenen Erkrankungen am Dr. von Haunerschen Kinderspital engagiert sich bei der Einwerbung von finanziellen Mitteln, um die teure Leukämie-Therapie der ausländischen Patienten bezahlen zu können. Acht der zehn Studienpatienten geht es heute gut, zwei sind im Rahmen von Komplikationen bei der Fremdspender-Transplantation gestorben.

Braun CJ, Boztug K, Paruzynski A, Witzel M, Schwarzer A, Rothe M, Modlich U, Beier R, Göhring G, Steinemann D, Fronza R, Ball CR, Haemmerle R, Naundorf S, Kühlcke K, Rose M, Fraser C, Mathias L, Ferrari R, Abboud M, Al-Herz W, Kondratenko I, Maródi L, Glimm H, Schlegelberger B, Schambach A, Albert MH, Schmidt M, von Kalle C, Klein C, Gene Therapy for Wiskott-Aldrich Syndrome — Long-Term Efficacy and Genotoxicity, Science Translational Medicine 2014, DOI: 10.1126/scitranslmed.3007280

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist mit mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte biomedizinische Forschungseinrichtung in Deutschland. Über 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen im DKFZ, wie Krebs entsteht, erfassen Krebsrisikofaktoren und suchen nach neuen Strategien, die verhindern, dass Menschen an Krebs erkranken. Sie entwickeln neue Methoden, mit denen Tumoren präziser diagnostiziert und Krebspatienten erfolgreicher behandelt werden können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krebsinformationsdienstes (KID) klären Betroffene, Angehörige und interessierte Bürger über die Volkskrankheit Krebs auf. Gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Heidelberg hat das DKFZ das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg eingerichtet, in dem vielversprechende Ansätze aus der Krebsforschung in die Klinik übertragen werden. Im Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), einem der sechs Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, unterhält das DKFZ Translationszentren an sieben universitären Partnerstandorten. Die Verbindung von exzellenter Hochschulmedizin mit der hochkarätigen Forschung eines Helmholtz-Zentrums ist ein wichtiger Beitrag, um die Chancen von Krebspatienten zu verbessern. Das DKFZ wird zu 90 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und zu 10 Prozent vom Land Baden-Württemberg finanziert und ist Mitglied in der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren.