The Sarcoma Biology and Outcomes Project

Sarkome sind seltene mesenchymale Tumoren, die aus Binde- und Stützgewebe, Muskulatur sowie Knochen und Knorpel hervorgehen können und an jeder Stelle des Körpers vorkommen. Sie zeichnen sich durch eine große histologische Vielfalt aus und können einen sehr variablen klinischen Verlauf aufweisen. Während einige Tumorformen aggressiv wachsen und Metastasen bilden können, zeigen andere eine weniger schwerwiegende Entwicklung. Obwohl bestimmte Sarkome gehäuft in jungem Lebensalter auftreten, sind dennoch Patient:innen jeder Altersgruppe betroffen. All diese Umstände tragen zur Komplexität der Erkrankung bei, und erschweren gleichermaßen die Durchführung klinischer Studien wie auch die Grundlagenforschung. Das Verständnis von Sarkomerkrankungen und die Behandlung von Sarkompatient:innen haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert, wobei die Integration von multidisziplinärer Behandlung und molekularer Diagnostik die wichtigsten Errungenschaften in der klinischen Praxis darstellen. Ärzte, die Sarkompatient:innen betreuen, sind jedoch immer noch mit einer Unzahl an klinischen Szenarien konfrontiert und müssen regelmäßig Entscheidungen auf spärlicher oder gar fehlender Datengrundlage treffen. Auch wenn die an großen Sarkomzentren vorhandene Erfahrung in der Behandlung von Sarkompatient:innen den Mangel an objektiver Evidenz teilweise ausgleichen kann, so hat vor allem bei extrem seltenen Erkrankungen auch diese Erfahrung ihre Grenzen.

Registerstudien haben sich in zahlreichen klinischen Situationen als nützlich erwiesen. Insbesondere bei seltenen Erkrankungen können durch eine systematische Erfassung von Daten und Bioproben aus der klinischen Routine vielfältige Fragestellungen beantwortet werden, die einer Untersuchung in randomisierten Studien nicht zugänglich wären. Die meisten Registerstudien beschränken sich auf vorab festgelegte Fragestellungen oder bestimmte klinische Situationen, wie z. B. die Erfassung klinischer Daten in einer definierten Patient:innengruppe. Andere fokussieren sich auf die molekulare Untersuchung von Tumorgewebeproben ohne entsprechende klinische Daten, und lassen daher Informationen außer Acht, die zwar jenseits der Fragestellung des jeweiligen Projekts liegen, aber für ein besseres globales Verständnis der Erkrankung relevant sind.

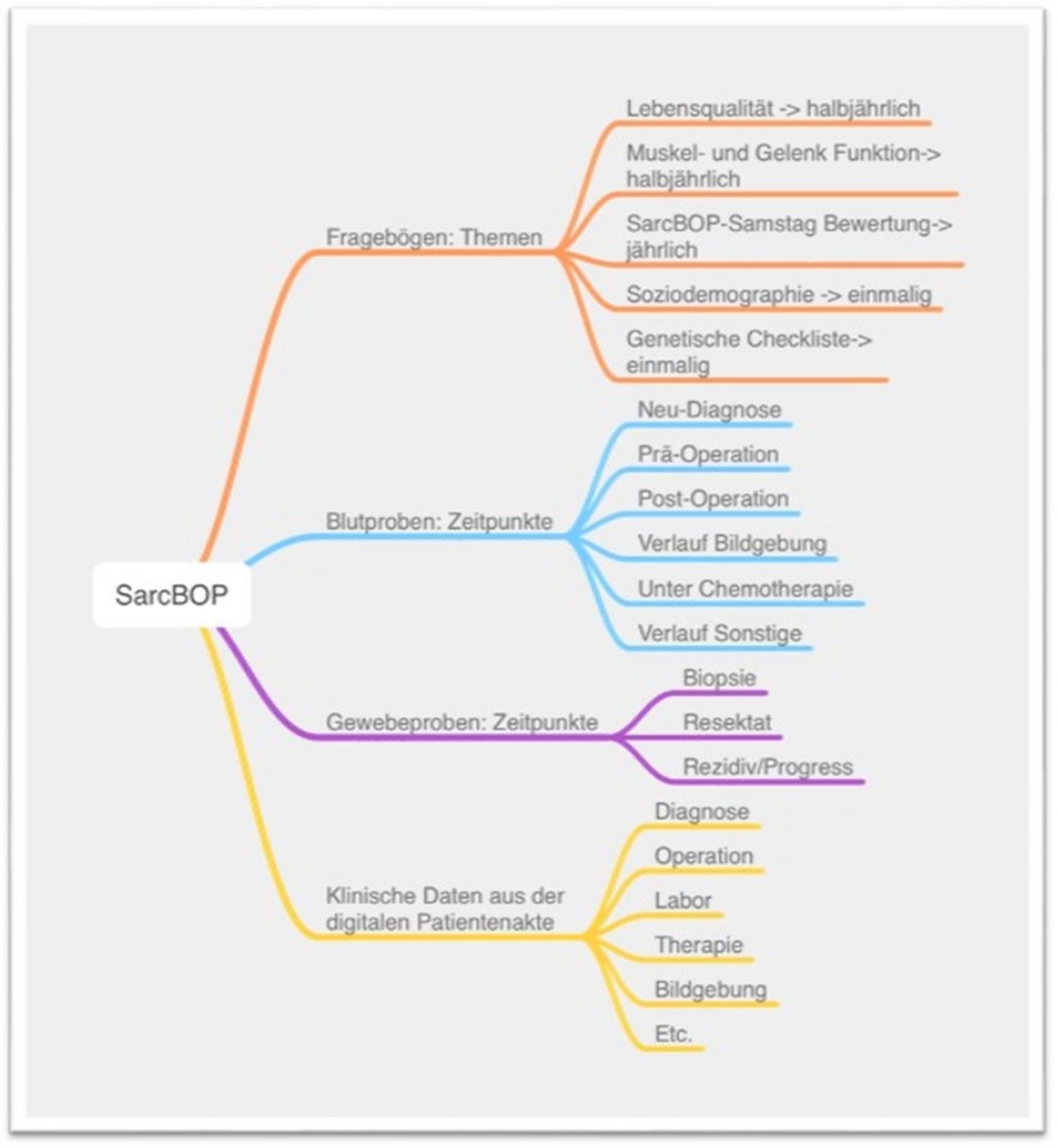

Das Ziel von SarcBOP ist es, eine umfassende Datenbasis zu schaffen, die alle wichtigen demographischen, molekularen, klinischen, pathologischen und radiologischen Behandlungsinformationen von Sarkomen erfasst, bündelt und auswertbar macht. Für die Abbildung des subjektiv wahrgenommenen Gesundheitszustands der Teilnehmenden werden alle sechs Monate Patientenfragebögen (PROs) verschickt. Die Patientenfragebögen (PROs) werden wahlweise papierbasiert oder elektronisch ausgegeben (siehe -> Elektronische Datenerhebung mit MyEDC).

Zu den Fragebögen gehören:

- QLQ-C30 - Fragebogen zur Lebensqualität

- FACT-Cog - Funktionelle Bewertung

- PHQ-4 - Messung von Depressivität und Angst

- PSQI - Pittsburgh Schlafqualitäts-Fragebogen

- QLQ-FA12 - Bewertung der körperlichen, kognitiven und emotionalen Aspekte der krebsbedingten Erschöpfung

- Soziodemografische Daten

Entsprechend der betroffenen Körperregion:

- DASH - Beeinträchtigung von Arm und Schulter

- EFAS - Europäische Gesellschaft für Fuß und Knöchel

- OKS - Oxford-Knie-Score Funktions- und Schmerzfragebogen nach einer Kniegelenkersatzoperation

- MSTS - Muskuloskelettaler Tumor-Gesellschafts-Score

- ODI - Oswestry-Fragebogen zur Behinderung bei Rückenschmerzen nach Wirbelsäulenoperationen

- OHS - Oxford-Hüft-Score Funktions- und Schmerzfragebogen nach Hüftersatzoperation

Im Rahmen des Forschungsprojektes PROSa+ (Ethikvotum: SR+BO-EK-452112024), ein durch die Deutsche Krebshilfe gefördertes Projekt im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Langzeitüberlebende Krebspatienten – Datensammlung und Datenanalyse”, können nach Einwilligung in SarcBOP einmalig zusätzliche Fragebögen an SarcBOP Patient:innen ausgegeben werden, die folgende Kriterien erfüllen:

„Sarkom-Überlebende, die entweder krebsfrei sind oder mit einer chronischen Krankheit leben, mindestens fünf Jahre nach der Diagnose“

Zu den zusätzlichen, einmaligen Fragebögen innerhalb PROSa+ gehören:

- EORTC QLQ-SURV100 - Survivorship (Überlebensqualität)

- GSLTPAQ – Der Godin-Shephard Fragebogen zur körperlichen Aktivität in der Freizeit

- AUDIT-C – Test zur Identifikation von Alkoholmissbrauch

- EORTC PATSAT-C33 –Zufriedenheit mit der Krebsbehandlung

- SSUK-8 –Sozialen Unterstützung bei Krankheit

- ASKU – Allgemeine Selbstwirksamkeit

- Fragen zum Tabakkonsum

- Assessment of open needs – Erhebung offener Bedürfnisse

Die in PROSA+ gewonnen Daten geben Auskunft über wichtige Einflüsse der Erkrankung auf das alltägliche Leben der Betroffenen und erlauben Rückschlüsse auf den körperlichen und seelischen Zustand der Patient:innen vor, während und nach der Behandlung.

Um Synergien zwischen Forschungskonsortien (z.B. SarcBOP und PROSa+) zu fördern, stellen wir Patientenfragebögen (PROS) aus SarcBOP für PROSa+ zur wissenschaftlichen Auswertung zur Verfügung, sofern Patient:innen in SarcBOP ausdrücklich der Nutzung ihrer Daten über SarcBOP hinaus zugestimmt haben.

Darüberhinaus werden in SarcBOP Gewebe- und Blutproben gesammelt und in den Biobanken aufbewahrt.

Vorteile dieser systematischen Aufbewahrung von Gewebe- und Blutproben sind vielseitig:

- tiefgefrorenes Gewebe („Fresh frozen“) kann für umfassende molekulare Untersuchungen wie die Ganzgenom- und RNA-Sequenzierung sowie Protein- und DNA-Methylierungsanalysen genutzt werden. Durch die sofortige Einlagerung der Proben im gefrorenen Zustand bleiben ihre biologischen Eigenschaften und molekularen Strukturen erhalten, wodurch präzise Analysen möglich sind und die Proben bei Bedarf jederzeit für verschiedene Untersuchungen entnommen werden können.

- vitales Gewebe (lebende Zellen und intakte Gewebestrukturen), ist entscheidend für das tiefere Verständnis biologischer Prozesse und kann vor allem für die individuelle Medikamententestung bei Kindern eingesetzt werden kann.

- Blutproben („Liquid Biopsies“) eignen sich für eine Methode, die für die nicht-invasive Untersuchungen von Tumoren genutzt werden kann. Blutproben ermöglichen genetische und molekulare Daten aus Blut zu extrahieren und können eine Früherkennung von Tumoren sowie eine Tumorüberwachung im Verlauf unterstützen. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit für detaillierte genetische Analysen zur gezielten Therapieanpassung.

Im Rahmen des Projekts HEROES-AYA werden derzeit Blutproben von SarcBOP-Teilnehmer*innen mit fusionsgetrieben Sarkomen auf das Vorhandensein kleinster Bruchstücke des Erbguts von Tumorzellen untersucht. Ziel ist es, besonders aggressiv wachsende Tumoranteile sowie möglicherweise neu aufgetretene oder unter Therapie weiterwachsende Tumoranteile frühzeitig zu identifizieren. Diese Analysen tragen möglicherweise dazu bei, Therapieresistenzen und das Therapieansprechen frühzeitig vorherzusagen, um die Therapien ggf. entsprechend anzupassen.

SarcBOP ist eng verbunden mit den klinischen Aktivitäten des Sarkomzentrums Heidelberg (eines der größten Zentren für Weichteil- und Knochensarkome Deutschlands), dem molekularen Diagnostikprogramm (DKFZ/NCT/DKTK MASTER-Programm, NCT05852522) sowie unserem breiten Studienprogramm (NCT04758325, NCT06456359, NCT04625907).

SarcBOP wurde am 19. Juni 2019 mit einem positiven Ethikvotum der Ethikkommission Heidelberg ins Leben gerufen, um einen translationalen und interdisziplinären Ansatz in der Sarkomforschung voranzutreiben. Bereits einen Monat später, am 23. Juli 2019 wurde die erste Einverständniserklärung im NCT Heidelberg durch einen Teilnehmenden unterzeichnet und kurz darauf am 09. August 2019 der erste Fragebogen zur Lebensqualität ausgefüllt. Die erste Blutprobenentnahme im Rahmen von SarcBOP folgte im Februar 2020. Durch das kontinuierliche Engagement und den Einsatz der beteiligten Kliniker:innen und Forscher:innen wurde SarcBOP schrittweise weiterentwickelt und die Integration der Orthopädischen Klinik in Schlierbach im Januar 2021 stärkte die interdisziplinäre Zusammenarbeit weiter.

Im August 2021 wurden der Ethikkommission Heidelberg zusätzliche Patientenfragebögen (PROS) zur Muskel- und Gelenksfunktion vorgelegt.

Damit ist die Erfassung der funktionellen Einschränkungen, die Beurteilung des Behandlungserfolgs, die Vergleichbarkeit zwischen Zentren, die Qualitätssicherung und die Weiterentwicklung orthopädisch-onkologischer Versorgung möglich.

Ein Schlüsselereignis fand mit der ersten Entnahme einer Gewebeprobe im Rahmen von HEROES-AYA am 24.11.2022 statt. Damit liefert SarcBOP einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung zielgerichteter Therapien.

Im Juni 2023 gab es eine erneute Bewertung durch die Ethikkommission Heidelberg. Das Alter des Einschlusskriteriums wurde von 18 auf 12 Jahre herabgesetzt. Außerdem wurde in SarcBOP eine Checkliste zur Indikation für eine genetische Beratung bei Sarkomen aufgenommen und implementiert.

Seit dem 1. Quartal 2025 dürfen nach erneuter Bewertung durch die Ethikkommission Heidelberg Patient:innen aller Altersgruppen In SarcBOP eingeschlossen werden; ein wichtiger Schritt für die Kinderonkologie, vor allem im Bereich Medikamententestung mit lebendem Tumorgewebe. Darüberhinaus, können Patient:innen jetzt zwischen papierbasierten oder elektronischen Patientenfragebögen (PROS) entscheiden.

SarcBOP ist ein zentraler Bestandteil der Sarkomforschung und des Forschungskonsortiums HEROES-AYA im Rahmen der Nationalen Dekade gegen Krebs. Zudem ist SarcBOP in die von der Deutschen Krebshilfe geförderte PROSa-Studie (PROSa+) eingebunden. Auch im Hinblick auf die Zertifizierung des Sarkomzentrums Heidelberg spielt SarcBOP eine entscheidende Rolle.

Bis heute wurden mehr als 2150 Patienten in SarcBOP aufgenommen, mehr als 2280 Blutproben und mehr als 1275 Gewebeproben entnommen und etwa 6630 PROs von den Teilnehmern ausgefüllt (Zahlen vom 25.06.2025).

Unabhängig davon, ob Du/Sie Patient/Patientin, Arzt/Ärztin oder Forscher/Forscherin bist/sind – wenn Du/Sie daran interessiert sind, gemeinsam mit uns die Forschung und Behandlung von Sarkompatient :innen voranzubringen, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme unter SarcBOP(at)nct-heidelberg.de.

Perspektiven

Umfangreiche translationale Forschung und Diagnostik mit verfügbaren Bioproben, Klinischen Daten, Ergebnissen aus den Daten zur Lebensqualität und Muskel-bzw. Gelenkfunktion.

SarcBOP-Team

Meldungen

Hier finden Sie die Meldungen zu vergangenen Ereignissen und Meilensteinen des Projekts. Ein Blick zurück auf wichtige Momente!

1. SarcBOP-Samstag 2022: Erfolg im ersten Anlauf

2. SarcBOP-Samstag 2023: Spannendes Programm und fruchtbare Diskussionen

3. SarcBOP-Samstag 2024: Forschung, Innovation und Patientenaustausch

Online-Symposium der Deutschen Sarkom-Stiftung

15. Juli 2025 - PAMSARC: Therapiestudie zu desmoplastischen klein- und rundzelligen Tumoren (DSRCT) und Synovialsarkom (SySa)

Referent: Prof. Dr. Richard Schlenk, Heidelberg