Sozialdienst

Informationen und Beratung zu Rehabilitation, Schwerbehindertenrecht, sonstigen Leistungen der Sozialversicherungsträger, zur Berufstätigkeit und zu finanziellen Hilfsmöglichkeiten.

Nach der Diagnose einer Krebserkrankung stellen sich häufig Fragen, die die Folgen der Erkrankung betreffen und über das rein Medizinische hinausgehen:

- Was bedeutet die Erkrankung für meine berufliche Situation?

- Wie schaffe ich es, den Alltag mit Krebs zu bewältigen?

- Wo gibt es welche Unterstützung?

- Welche Hilfen gibt es von der Krankenkasse oder von anderen Sozialleistungsträgern?

Sie wünschen eine Beratung?

Telefon:

06221 56-4477

E-Mail:

sozialarbeit(at)nct-heidelberg.de

Mit all diesen Fragen können Sie sich an die kompetenten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen unseres NCT-Sozialdienstes wenden. Dort berät und informiert man Sie gerne zu allen sozialen und sozialrechtlichen Fragestellungen, zur medizinischen Rehabilitation, zum Schwerbehindertenrecht, bei beruflichen und wirtschaftlichen Problemen oder wenn Ihnen etwa die Frage der Versorgung zuhause Kopfzerbrechen bereitet.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes unterstützen Sie darüber hinaus im Kontakt mit Ämtern und Behörden, leisten konkrete Hilfe, etwa bei Antragstellungen und helfen Ihnen und Ihrer Familie bei der Bewältigung von krankheitsbedingten psychosozialen Belastungen.

Neben der individuellen Beratung bieten wir ebenso ein Gruppenangebot für onkologisch erkrankte Patienten und Patientinnen an. Über den nächsten Termin informieren wir Sie gerne auf dieser Seite und durch Aushänge im NCT Heidelberg.

Das Team

Anne Weininger

Ina Devo-Aziza

Elena Hemlein

Jelena Hennicke

Julia Laubscher

Susanne Lukas

Jürgen Walther

Häufige Fragen

Nach der Therapie einer Krebserkrankung haben Sie in der Regel die Möglichkeit, eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme durchzuführen.

Diese kann als Anschlussheilbehandlung unmittelbar nach einer Operation, einer Chemotherapie oder einer Strahlenbehandlung oder aber als onkologische Nachsorgemaßnahme bis zu einem Jahr nach Abschluss der Erstbehandlung (Operation, Strahlen- oder Chemotherapie) stattfinden.

Zuständiger Kostenträger für ein onkologisches Heilverfahren ist in den meisten Fällen die gesetzliche Rentenversicherung.

Für Patienten und Patientinnen, die keine Ansprüche gegenüber einer Rentenversicherung erworben haben (etwa Beamte, Selbständige) sind die jeweiligen Beihilfestellen und/oder privaten Krankenversicherungen zuständig.

Die Klärung der Kostenübernahme wird im Einzelfall durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes im NCT Heidelberg vorgenommen.

Schwerbehinderte im Sinne der Sozialgesetzgebung sind Menschen, deren Gesundheitsstörung mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 bewertet wird. Ab diesem Grad der Behinderung erhalten Sie auch einen Schwerbehindertenausweis.

Die meisten Krebserkrankungen werden unabhängig von den tatsächlich vorliegenden Einschränkungen und Funktionsstörungen mit einem GdB von mindestens 50 bewertet.

Das bedeutet, dass diese Personen einen Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis haben und unter dem besonderen Schutz des Schwerbehindertengesetzes stehen.

Einzelne Krebserkrankungen können mit einem niedrigeren GdB bewertet werden. In diesen Fällen können Sie als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin prüfen, ob eine Gleichstellung im Sinne des Schwerbehindertengesetzes möglich ist. Dadurch können Sie, etwa in einem Kündigungsverfahren, den Schutz des Schwerbehindertenrechts in Anspruch nehmen. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Integrationsamt Integrations- und Inklusionsämter | BIH oder beim Integrationsfachdienst home - Integrationsfachdienst (ifd-bw.de).

Die Schwerbehinderung ist für die Zeit der Heilungsbewährung, in der Regel zwei bis fünf Jahre, befristet und wird nach dieser Frist neu bewertet.

Die finanzielle Absicherung Ihres Lebensunterhaltes während einer langwierigen Krankheit hängt wesentlich von Ihren Einkommens- und Versicherungsverhältnissen vor der Erkrankung ab.

Waren Sie berufstätig, besteht bei Krankheit für einen Zeitraum von sechs Wochen der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung.

Wenn Sie in einer gesetzlichen Krankenkasse als angestellter Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin pflicht- oder freiwillig versichert sind, haben Sie nach Ende der Entgeltfortzahlung Anspruch auf Zahlung von Krankengeld. Dieser Anspruch besteht innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren für insgesamt 78 Wochen (inklusive Entgeltfortzahlung) ab der ersten Krankschreibung.

Wenn Sie als Selbständiger oder Selbstständige in einer gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert oder wenn Sie Mitglied einer privaten Krankenversicherung sind, hängt Ihre weitere finanzielle Absicherung von Ihrer individuellen Vertragsgestaltung ab.

Ist nach insgesamt 78 Wochen der Anspruch auf Krankengeld erschöpft („Aussteuerung“), können unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen bei der zuständigen Agentur für Arbeit beantragt werden.

Abhängig vom Krankheits- und Behandlungsverlauf sollte rechtzeitig geprüft werden, ob zur weiteren Sicherung des Lebensunterhaltes die Beantragung einer Erwerbsminderungsrente angezeigt ist.

In extremen wirtschaftlichen Notlagen besteht auch die Möglichkeit, finanzielle Zuwendungen bei Härtefonds von Stiftungen, Verbänden oder karitativen Einrichtungen zu beantragen. Diese Leistungen sind in der Regel an bestimmte Einkommens- und Vermögensgrenzen gebunden.

Bei der Verordnung verschreibungspflichtiger Arznei- und Hilfsmitteln müssen Sie mit einer Zuzahlung von 10%, mindestens 5 €, aber höchstens 10 € pro Arznei-, bzw. Hilfsmittel rechnen.

Bei der Verordnung von Heilmitteln (z.B. Krankengymnastik, Lymphdrainage) müssen Sie pro Verordnung 10 € zzgl. 10% der Behandlungskosten selbst tragen.

Auch bei Krankenfahrten beträgt die Zuzahlung 10% der Fahrkosten, mindestens jedoch 5 € und höchstens 10 €. Sind die Fahrkosten geringer als 5 €, zahlen Sie den vollen Fahrpreis.

Bei der Behandlung im Krankenhaus beträgt Ihr Eigenanteil 10 €/Tag für maximal 28 Tage pro Kalenderjahr.

Der Eigenanteil bei der Anschlussrehabilitation beträgt ebenfalls 10 €/Tag für maximal 14 Tage, wenn die zuständige Rentenversicherung Kostenträger der Maßnahme ist. Ist die gesetzliche Krankenkasse Kostenträger der Anschlussrehabilitation, müssen Patienten und Patientinnen einen Eigenanteil von 10€/Tag für maximal 28 Tage leisten. Bereits geleistete Zuzahlungen im Krankenhaus werden angerechnet.

Bei sonstigen Rehabilitationsmaßnahmen beträgt die Zuzahlung 10 €/Tag, maximal jedoch für 42 Tage im Kalenderjahr.

Bei geringem Einkommen oder dem Bezug bestimmter Entgeltersatzleistungen kann sich die Zuzahlung zur Rehabilitationsmaßnahme reduzieren oder ganz entfallen.

Jeder gesetzlich versicherte Patient und jede gesetzlich versicherte Patientin muss bis zu seiner oder ihrer individuell zu ermittelnden Belastungsgrenze Zuzahlungen leisten.

Diese Belastungsgrenze liegt bei Versicherten über 18 Jahren bei 2% des jährlichen Brutto(familien-)einkommens. Hierzu zählen verheiratete Ehepartner oder Ehepartnerinnen und eingetragene Lebenspartnerschaften, ebenso in der Familienversicherung versicherte Kinder.Je nach Zahl der berücksichtigten Familienmitglieder gibt es zusätzlich individuelle Freibeträge, die vom Bruttoeinkommen abgezogen werden.

So wie bei der Ermittlung des Einkommens das ganze Familieneinkommen zugrunde gelegt wird, werden auch bei der Ermittlung der individuellen Belastung die Zuzahlungen aller Familienmitglieder zusammengerechnet. Die Befreiung von der Zuzahlung gilt dann für alle im Haushalt lebenden Familienmitglieder, deren Einkommen zur Berechnung der Belastungsgrenze herangezogen wurde.

Bei schwerwiegender chronischer Erkrankung liegt die Belastungsgrenze bei 1% dieses Bruttoeinkommens. Das Vorliegen einer chronischen Erkrankung muss vom behandelnden Ärzteteam bestätigt werden. Eine Erkrankung ist chronisch, wenn der Patient oder die Patientin sich wegen ihr bereits ein Jahr in Dauerbehandlung befindet.

Für Krebspatienten und Krebspatientinnen bedeutet dies, dass im ersten Jahr nach der Diagnose die Belastungsgrenze von 2%, ab dem zweiten Jahr die 1% Grenze greift.

Berechnungsbeispiel (2025)

Dreiköpfige Familie mit erkranktem Vater, Mutter (520-€-Job) und einem Kind

| Bruttoeinkommen Vater | 40.000 € |

|---|---|

| EK Mutter, geringfügig beschäftigt | 6.240 € |

| Freibetrag Ehefrau | - 6.741 € |

| Freibetrag gemeinsames Kind | - 9.600 € |

| Summe | 29.899 € |

| Davon 2% Zuzahlung im ersten Jahr | 597,98 € |

| Davon 1% Zuzahlung im zweiten Jahr | 298,99 € |

Grundsätzlich gilt, dass Fahrkosten bei zwingender medizinischer Notwendigkeit nur im Zusammenhang mit stationären Behandlungen, d.h. bei Krankenhausaufenthalten übernommen werden.

Fahrkosten zur ambulanten Behandlung werden nicht erstattet.

Ausnahmen sind sogenannte Serienbehandlungen, z.B. ambulante Chemo- und Strahlentherapien, bzw. sonstige sogenannte antineoplastische Tumortherapien (Antikörper-, Immuntherapien), die ambulant in Arztpraxen oder teilstationär in Krankenhäusern durchgeführt werden.

Die Kosten für die Krankenfahrten zu solchen Behandlungen können von den Krankenkassen getragen werden. Hierzu müssen folgende Voraussetzung erfüllt sein. Der Behandlungsort muss sich um das wohnortnächste Krankenhaus oder die wohnortnächste niedergelassene Facharztpraxis handeln, die Ihre Therapie verabreichen kann. Solange Sie nicht von der Zuzahlung befreit sind, müssen Sie einen Eigenanteil von 10%, mindestens 5 €, höchstens 10 € leisten.

Müssen Sie neben den oben beschriebenen Therapien ambulante Termine wahrnehmen, z.B. Kontroll- oder Nachsorgetermine, werden die Fahrkosten nicht von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Ausnahme: Wenn Sie unter einer nachgewiesenen Beeinträchtigung Ihrer Mobilität leiden. Der Nachweis ist erbracht, wenn Sie einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ besitzen oder wenn der Pflegegrad 4 oder 5 bei Ihnen festgestellt wurde. Bei einer Einstufung in den Pflegegrad 3 muss zusätzlich eine dauerhafte Beeinträchtigung der Mobilität (Merkzeichen „G“) vorliegen.

Die ambulanten Fahrten müssen Sie mit einer ärztlichen Verordnung vor Antritt der Fahrt von Ihrer Krankenkasse genehmigen lassen.

Gegenüber der gesetzlichen Krankenkasse besteht ein Anspruch auf Haushaltshilfe, wenn im betroffenen Haushalt mindestens ein Kind unter 12 Jahren lebt (bei einigen Krankenkassen: unter 14 Jahren) und keine andere Person im Haushalt lebt, die dieses Kind versorgen kann.

Diese Hilfe kann bei einem stationären Krankenhausaufenthalt zeitlich unbegrenzt in Anspruch genommen werden. Bei ambulanter Behandlung wird diese Leistung für einen befristeten Zeitraum von der Krankenkasse gewährt.

Wenn im betroffenen Haushalt ein Kind lebt das bei Beginn der Haushaltshilfe das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder das eine Behinderung hat und dadurch auf Hilfe angewiesen ist, verlängert sich der Anspruch auf Hilfe nun auf längstens 26 Wochen. Krankenkassen können im Zuge ihrer Satzung diese Hilfe erweitern.

Die Organisation der Haushaltshilfe kann über einen ambulanten Pflegedienst, einen Wohlfahrtsverband (z.B. Diakonie oder Caritas), aber auch durch den Freundes- und Bekanntenkreis oder im Rahmen von Nachbarschaftshilfe erfolgen.

Die Details sollten vorher mit der zuständigen Krankenkasse besprochen werden. Einen Überblick über das Leistungsangebot unterschiedlicher Krankenkassen im Rahmen der Haushaltshilfe finden Sie auf der folgenden Internetseite:

Eine Haushaltshilfe kann auch für die Zeit einer onkologischen Rehabilitationsmaßnahme beantragt werden, wenn ein Kind im Haushalt lebt, dass das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Kosten werden in diesem Fall von der Rentenversicherung getragen.

Sie haben keine Kinder? Informationen finden Sie unter dem Punkt: „Welche Hilfen kann ich erwarten, wenn die Versorgung zuhause Probleme bereitet?“

Die Feststellung, ob und in welchem Umfang die weitere Ausübung des bisherigen Berufes durch eine Krebserkrankung oder deren Behandlung eingeschränkt sein wird, hängt von zahlreichen Faktoren ab.

Neben der körperlichen Situation spielen hier sowohl das Maß der psychischen Belastung durch die Erkrankung, als auch die individuell unterschiedlichen Bewältigungsfähigkeiten eine Rolle.

Von entscheidender Bedeutung sind ebenfalls das Anforderungsprofil sowie das körperliche und geistige Belastungsniveau am jeweiligen Arbeitsplatz.

Um den Grad möglicher Leistungseinschränkungen zu ermitteln und um die Erwerbsfähigkeit zu erhalten, beziehungsweise wiederherzustellen, stehen unterschiedliche Verfahren und Maßnahmen zur Verfügung:

Bei der stufenweisen beruflichen Wiedereingliederung nach dem sogenannten Hamburger Modell wird die wöchentliche Arbeitszeit in bestimmten Intervallen bis zur früheren, vollen Wochenarbeitszeit erhöht.

Der betroffene Patient oder die betroffene Patientin ist während der Zeit der Wiedereingliederung noch krankgeschrieben und erhält weiterhin Krankengeld.

Die Ermittlung des noch vorhandenen beruflichen Leistungsvermögens ist auch im Rahmen der medizinischen Rehabilitationsmaßnahme von Bedeutung.

Weitere Möglichkeiten reichen von der beruflichen Weiterbildung bis zur Umschulung.

Neben Sozialdiensten können die Integrationsämter, die Servicestellen der Rentenversicherungsträger und die Rehabilitationsberatungsstellen bei den Arbeitsagenturen wichtige Anlaufstellen sein, wenn es um Fragen des beruflichen Wiedereinstiegs nach einer langen Krankheitsphase geht.

Haushaltshilfe und hauswirtschaftliche Unterstützung

Haushaltshilfe als Leistung der Krankenkassen war bisher nur dann möglich, wenn im Haushalt des oder der Versicherten Kinder unter zwölf (bei einigen Krankenkassen unter 14) Jahren leben.

Seit 2016 können Sie bei Ihrer zuständigen Krankenkasse auch eine Haushaltshilfe beantragen, wenn Ihnen die Weiterführung des Haushalts wegen einer schweren Erkrankung oder wegen einer Verschlimmerung der Krankheit die Haushaltsführung nicht möglich ist. Dies gilt insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, einer ambulanten Operation oder nach einer Krankenhausbehandlung, z.B. auch einer Chemotherapie. Die Haushaltshilfe ist in diesem Fall auf vier Wochen befristet.

Entsprechende Hilfen werden auf Antrag gewährt. Dem Antrag muss eine Stellungnahme des behandelnden Ärzteteams beigefügt werden.

Pflegeleistungen

Wenn im Verlauf einer Krebserkrankung ein wachsender Bedarf an pflegerischer Unterstützung entsteht, sollte geprüft werden, ob die Voraussetzungen zur Feststellung eines Pflegegrades nach dem Pflegeversicherungsgesetz vorliegen.

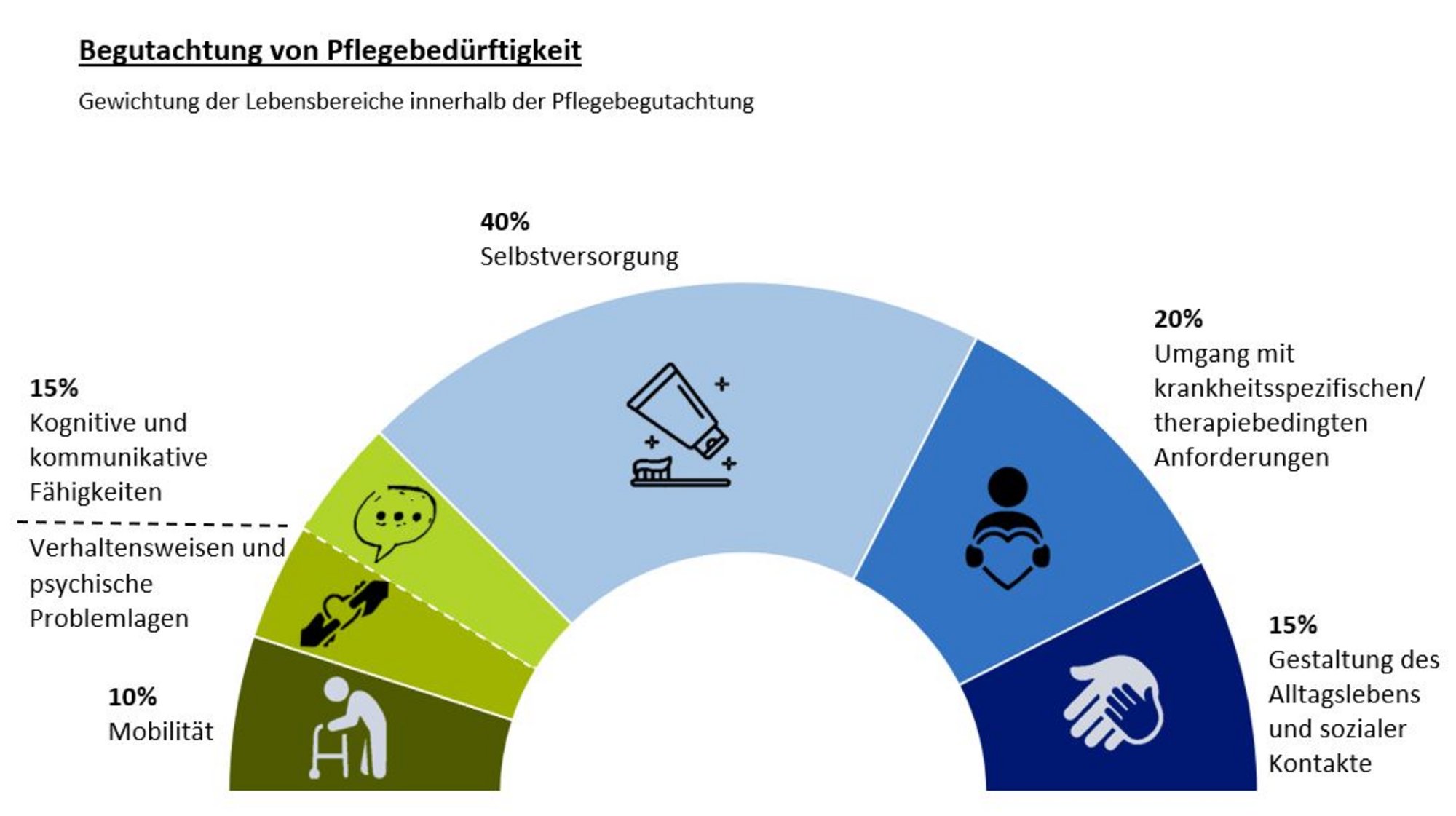

Der Grad der Selbstständigkeit ist das zentrale Kriterium bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Körperliche, geistige und psychische Einschränkungen werden gleichermaßen erfasst und in die Prüfung einbezogen. Es wird beispielsweise geprüft, ob ein konkreter Hilfebedarf bei der Selbstversorgung, also der Körperpflege, beim Essen und Trinken oder der Mobilität im Alltag vorliegt. Es wird außerdem bewertet, ob Einschränkungen in der Teilhabe am sozialen Leben vorliegen.

Insgesamt gibt es 5 Pflegegrade.

Die Leistungen der Pflegeversicherung können als Pflegegeld, zum Beispiel bei Pflege durch Angehörige zuhause oder als Sachleistungen, bei Pflege zuhause durch einen ambulanten Pflegedienst, in Anspruch genommen werden. Beide Leistungen können auch miteinander kombiniert werden.

Entsteht bei der Pflege zuhause wegen Abwesenheit (Urlaub, Krankheit) der Pflegeperson eine Versorgungslücke, kann diese Zeit durch eine Pflegevertretung im Rahmen der sog. Verhinderungspflege oder durch eine stationäre Kurzzeitpflege überbrückt werden. Die Leistungen der Kurzzeit- und der Verhinderungspflege sind je nach Bedarf im Einzelfall in unterschiedlicher Weise miteinander kombinierbar. Verhinderungspflege kann jedoch nur in Anspruch genommen werden, wenn bereits für mindestens 6 Monate ein Pflegegrad vorlag.

Kann die pflegebedürftige Person nicht mehr in der eigenen Wohnung bleiben, trägt die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten der stationären Versorgung in einem Pflegeheim.

Wenn keine Pflegebedürftigkeit im Sinne der Pflegeversicherung vorliegt, im häuslichen Umfeld aber Behandlungspflege (Wundversorgung, Medikamentengabe) erforderlich ist, kann vom behandelnden Arzt häusliche Krankenpflege verordnet werden. Im Rahmen der Behandlungspflege kann bei Bedarf vorübergehend auch Hilfe bei der Körperpflege verordnet werden.

Für pflegende Angehörige besteht seit 2015 unter bestimmten Voraussetzungen der Rechtsanspruch auf kurzzeitige Arbeitsverhinderung wegen Pflege und auf Pflegeunterstützungsgeld, bei längerer Pflegeleistung auf eine darlehensweise Kompensation für den Verdienstausfall durch die Pflegetätigkeit. Näheres hierzu finden Sie unter unserer Rubrik Pflegezeit/Familienpflegezeit oder auf der Seite www.wege-zur-pflege.de.

Zur genauen Klärung Ihres individuellen Unterstützungsbedarfs und Ihres Anspruchs auf Pflegeleistungen stehen Ihnen neben unserem Sozialdienst das Beratungsangebot Ihrer Pflegeversicherung oder eines Pflegestützpunktes in der Nähe Ihres Wohnorts zur Verfügung.

Übersicht über die Leistungen der Pflegeversicherung (Stand Januar 2025)

| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Pflegegeld | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € | |

| Sachleistungen Pflegedienst | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € | |

| Vollstationäre Pflege | 131 € | 805 € | 1.319 € | 1.855 € | 2.096 € |

| Teilstationäre Pflege | 721 € | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € | |

| Kurzzeitpflege | 1.854 € | 1.854 € | 1.854 € | 1.854 € | |

| Zusätzliche Betreuungsleistungen | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |

Palliativmedizin und Spezialisierte ambulante Palliativversorgung SAPV

Ziel der Palliativmedizin ist es, Menschen ein möglichst beschwerdefreies Leben zu ermöglichen, auch wenn eine schwere Erkrankung nicht mehr geheilt werden kann. Mittlerweile haben sich auch die ambulanten palliativmedizinischen Versorgungsstrukturen deutlich verbessert.

Ein angemessenes palliativmedizinisches Versorgungsangebot ermöglicht es immer mehr Menschen auch in der letzten Krankheits- und Lebensphase, weitgehend schmerzfrei und bei kontrollierten Symptomen, im gewohnten häuslichen Umfeld zu verbleiben.

Das Zentrum für Schmerztherapie und Palliativmedizin ist eine Sektion der Anästhesiologischen Universitätsklinik Heidelberg. Hier werden Patienten mit chronischen Schmerzen betreut, dazu gehören auch Krebspatienten mit Tumorsschmerzen.

Im ambulanten Bereich ergänzt die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) das bestehende Angebot von Vertragsärzten, Krankenhäusern und Pflegediensten und geht dabei besonders auf die Belange schwerkranker Menschen ein. Anspruch auf SAPV-Leistungen haben Versicherte, die an einer nicht heilbaren, fortschreitenden Erkrankung leiden, die das Leben des Patienten auf Monate begrenzt und die zudem eine aufwändige, ambulante oder in einer stationären Einrichtungen zu erbringende, medizinische Versorgung benötigen. Die Leistungen werden von Palliativ Care Teams erbracht, die mit den Krankenkassen entsprechende Verträge geschlossen haben, eine 24-stündige Verfügbarkeit sicherstellen und bestimmte fachliche Qualifikationen vorweisen. Die SAPV muss von einem Arzt verordnet werden.

Das Palliative-Care-Team SAPHIR ist direkt an das Universitätsklinikum Heidelberg angegliedert, hier finden Sie weitere Informationen: Universitätsklinikum Heidelberg: Palliative-Care-Team SAPHIR (uni-heidelberg.de)

Pflegezeit / Familienpflegezeit

Pflegezeit kann bis zu sechs Monaten in Anspruch genommen werden und soll berufstätigen Angehörigen ermöglichen, sich für eine begrenzte Zeitdauer von der Arbeit voll oder teilweise freistellen zu lassen, um ein pflegebedürftiges Familienmitglied zu betreuen und zu versorgen. Während der Pflegezeit besteht für die Betroffenen ein Sonderkündigungsschutz.

Ein Rechtsanspruch auf Pflegezeit besteht allerdings nur in Betrieben mit mehr als fünfzehn Beschäftigten

Um in einer plötzlich aufgetretenen Pflegesituation die Pflege sicherzustellen und notwendige organisatorische Dinge zu regeln, kann sich ein berufstätiger Angehöriger für bis zu zehn Tage kurzfristig von der Arbeit freistellen lassen. Seit 2015 besteht für diesen Zeitraum der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld. Ansprechpartner hierfür sind die Pflegekassen des Pflegebedürftigen.

Zur Pflege oder Begleitung eines Angehörigen in der letzten Lebensphase besteht die Möglichkeit, sich bis zu drei Monaten ganz oder teilweise von der Arbeit befreien zu lassen und für diese Zeit ein zinsloses Darlehen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) in Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeit besteht auch dann, wenn Sie Ihren Angehörigen nicht selbst pflegen, weil er oder sie in einem Hospiz oder einem Pflegeheim stationär versorgt wird.

Die Familienpflegezeit als Verlängerung der Pflegezeit ermöglicht Arbeitnehmern, ihre Arbeitszeit über maximal zwei Jahre auf bis zu 15 Stunden pro Woche zu reduzieren, um einen nahen Angehörigen zu pflegen. Zugleich soll es hierbei nicht zu einem kompletten Verdienstausfall kommen. Die Hälfte des Verdienstausfalles wird durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) über ein zinsloses Bundesdarlehen übernommen, das anschließend wieder zurückgezahlt werden muss.

Seit 2015 besteht ein Rechtsanspruch auf die Familienpflegezeit ab einer Betriebsgröße von 25 Mitarbeitern, in kleineren Unternehmen ist die Zustimmung des Arbeitgebers erforderlich.

Für detaillierte Informationen verweisen wir auf die Webseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.