Sechs erfolgreiche Studien zur Schwerionentherapie mit Kohlenstoffionen und adaptiven Radiotherapie am MR-Linac

Forschende Ärztinnen und Ärzte, die am NCT Heidelberg, an der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD), am Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) und am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) wirken, haben in den vergangenen Monaten sechs wegweisende klinische Studien zur Schwerionentherapie mit Kohlenstoffionen und der adaptiven Radiotherapie am MR-Linac erfolgreich abgeschlossen. Ein MR-Linac ist ein Gerät zur zielgenauen Bestrahlung von Tumoren unter zeitgleicher Bildgebung durch einen Magnet-Resonanz-Tomographen (MRT). Dadurch ist der Tumor in Echtzeit während der Bestrahlung für die Behandler:innen sichtbar und sie können schonender behandeln.

Im Bereich der Sarkome des Steißbeins (ISAC) konnten Katharina Seidensaal und Kolleg:innen in einer randomisierten Phase-II-Studie zeigen, dass sowohl mit Protonen als auch mit Kohlenstoffionen eine Verkürzung der Therapiezeit durch Hypofraktionierung (Behandlung in nur 16 Sitzungen) erreicht werden kann. Fabian Weykamp und seine Koautor:innen konnten in der INKA-Studie die Machbarkeit einer präoperativen neoadjuvanten Radiochemotherapie mit Kohlenstoffionen bei Lungenkrebs mit vielversprechendem Ansprechen demonstrieren. Das Team um Jakob Liermann zeigte in der PROMETHEUS-Studie, dass hepatozelluläre Karzinome (HCC, Leberkrebs) mit Kohlenstoffionen mit einer lokalen Tumorkontrollrate von 100 Prozent und sehr guter Verträglichkeit sehr erfolgreich behandelt werden können. Erstautor Philipp Hoegen-Saßmannshausen wurde für die wegweisende Studie 2023 mit dem Hochpräzisions-Strahlentherapie-Preis der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) ausgezeichnet.

Das neuroradioonkologische Team um Laila König konnte in der MARCIE-Studie eine hohe Effektivität des Schwerionenboosts zusätzlich zur Standard-Photonenbestrahlung bei atypischen Meningeomen nach Teilresektion nachweisen. Allerdings wurde in einer Untergruppe von Patienten ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Nebenwirkungen beobachtet. Die Arbeitsgruppe verfolgt Strategien, um diese Untergruppe besser zu identifizieren und die zugrundeliegenden Pathomechanismen zu verstehen.

Mit einem ähnlichen bimodalen Ansatz, bei dem zusätzlich zur intensitätsmodulierten Strahlentherapie (IMRT) ein Kohlenstoffionen-Boost-Konzept eingesetzt wird, zeigten Katharina Weusthof und Kolleg:innen vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Nasennebenhöhlentumoren in der Phase-II-Studie HIT-SNT. Schließlich konnten Christoph Grott (geb. Fink) und Kolleg:innen in der Phase-II-Studie SMILE zeigen, dass mittels täglicher Bildgebung am MR-LINAC sowohl vor als auch während der Bestrahlung (online) und tagesaktueller Anpassung der Bestrahlungspläne an die Echtzeit-Anatomie bei sehr guter Verträglichkeit die sonst mehrwöchige Behandlung des Prostatakarzinoms auf nur fünf Sitzungen reduziert werden kann.

Links zu den Publikationen:

Seidensaal et al. – DOI: 10.1016/j.radonc.2024.110418

Weykamp et al. – DOI: 10.1016/j.adro.2024.101573

Hoegen-Saßmannshausen, …, Liermann – DOI: 10.1016/j.jhepr.2024.101063

Deng, …, König – DOI: 10.1093/neuonc/noad244

Weusthof et al. – DOI: 10.1016/j.ijrobp.2023.09.037

Fink (Grott) et al. – DOI: 10.1016/j.ctro.2024.100771 und DOI: 10.3389/fonc.2024.1308406

Bildbeschreibungen:

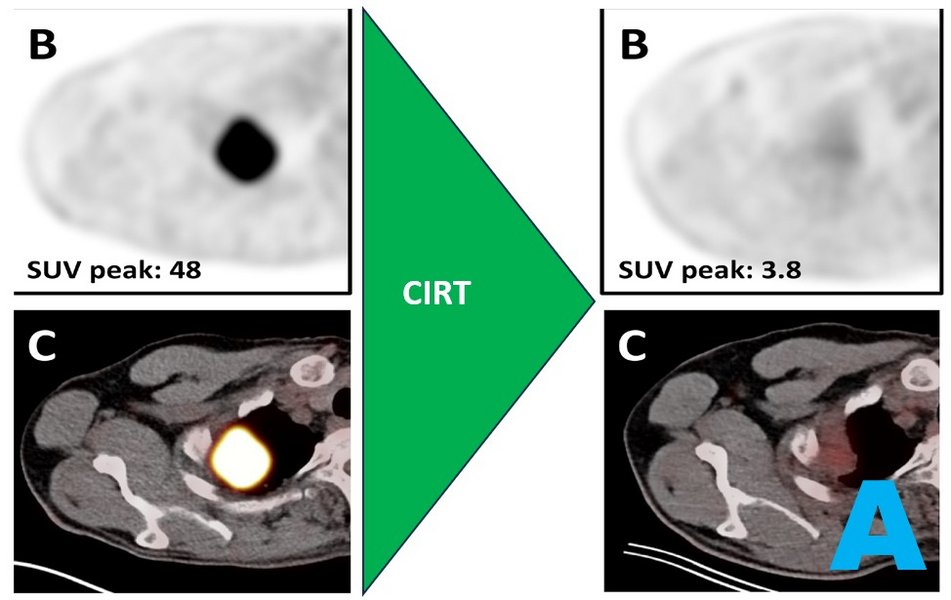

A

Aufnahmen aus INKA. Vor (links) der Präzisionstherapie mit Kohlenstoffionen (CIRT) ist Lungenkrebs zu erkennen. Nach (rechts) der neoadjuvanten Radiochemotherapie mit CIRT zeigt sich eine komplette Remission.

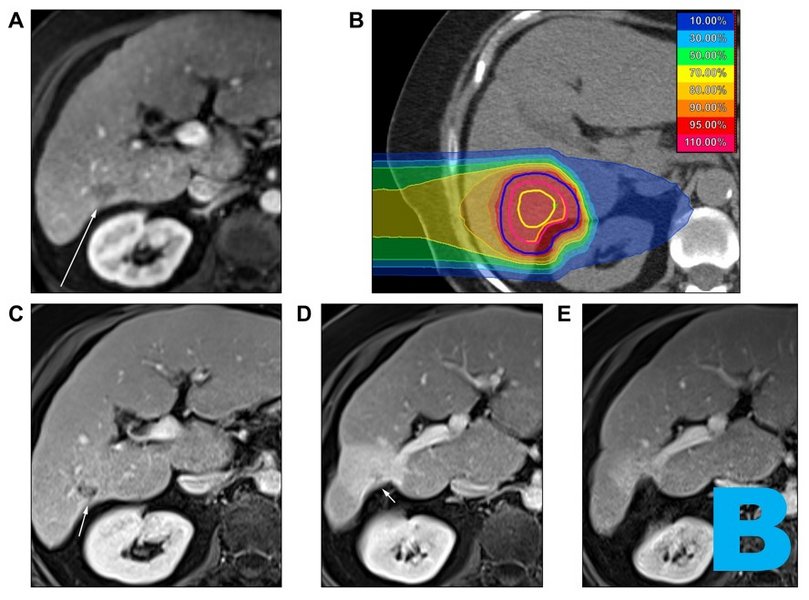

B

Aufnahmen aus PROMETHEUS. Patient mit kompletter Remission nach CIRT. (A) vor CIRT, (B) CIRT-Plan, (C) (D) (E) 1, 9 und 24 Monaten nach CIRT.